知識人は他者によってしか呼ばれない名前だ。丸山真男も吉本隆明も自身を知識人とは言わなかった。その意味で知識人も一種のスティグマである。

未分類

今週の早稲田教会

Apple, Michael W.(1979):『学校幻想とカリキュラム』、日本エディタースクール出版部、1986。門倉正美・宮崎充保・植村高久訳。

「かいつまんで言えば、私は、教育は決して中立的な営みではないということ、すなわち教育者は、自覚していようといまいと、教育制度の本質からして、政治行動にたずさわっているということをつよく主張した。また、今日の先進産業経済を支配している制度編成は根本的に不平等をもたらすようになっているが、結局のところ、教育者は自らの教育実践を、そうした制度編成や、そこでの人々の意識形態から完全に切り離すことはできない、とも主張した」(1)

→フレイレも同様の主張をするが、彼は〈だからこそ何を教育するかが大切だ〉という。イリイチは〈だから教育は権力だ、ないほうがいい〉と切り捨てる。

「社会が正義にかなっていると言えるためには、社会は原理的にも、実際の活動においても、最も不利な立場にある人たちの利益に最大の貢献をしなければならない」(22)

ヘンリー・レヴィンを引用して、

「社会を変革しようとする教育的努力が、本来、教育部門で生じたのではない問題も学校が解決しうるというようなイデオロギーをうみだし、それを正当化することによって、中心的な問題から人々の関心をそらしてしまう傾向があるからである」(79)

「幼稚園の教室での社会化過程には、社会的相互行為の規範や規定を学ぶことがふくまれている。社会化とは、自らがかかわっていくことによって、状況を把握する枠組みをたえず洗練させていく過程なのである。社会状況に適合するためには、その状況が相互行為の枠組みとして提示している意味・制約・可能性などへの共通の理解が得られていなければならない」(99)

「学校という社会的現実を理解するためには、教室の実際のありようを研究することが必要である。それぞれの概念・役割・事物はいずれも社会的につくられたものであり、それらが作られた状況によって規定されている。教室での相互行為の意味づけは単に推定されるだけであってはならず、あくまで具体的に観察されねばならない」(100)

→学校の生徒文化研究を行っていきたい私にとって、どこまでも現場重視の姿勢を維持することが必要だ(あたりまえだけど)。

・「自由に」過ごすことが実は教員の強制によるのだ、という102頁の指摘。

「子どもたちが学校で習ったこととして語る内容はすべて、〈勉強〉とされている活動のとき先生が教えたことである。〈遊び〉は時間があまって、しかも子どもたちが与えられた勉強をすましているときにだけ許される」(104)

「教師が園児たちに期待しているのは、教室の状況に適応することであり、こうした適応にともなうどんな不快さにも耐えることなのである」(109)

幼稚園のなかで「従順・熱中・忍耐という性向を身につけることは、学問的能力よりもずっと価値があることなのである」(109)。

→さすが批判的教育学を名乗るだけのことはあると言える。

「はるかに重要のは、次のような問いを真剣にとりあげることである。すなわち〈現在の学校はしばしば誰の利益に奉仕しているのか〉、〈文化資本の分配と経済資本の分配とはいかに関係しているのか〉、〈意味づけは強めるが統制は弱めるような制度をもたらす政治的・経済的現実を構想しうるだろうか〉」。(113)

「この本の核心をなす論点」

「学校には歴史があるという点、そして学校は毎日の実践をとおして、しばしば複雑な隠れた仕方で、他の有力な諸制度に連結しているという点、の二点である」(120)

「学校は、それより力をもつ他の諸制度、すなわち権力や資源利用における構造的不平等を生みだすように結合している諸制度との関係のなかではじめて存在するのである」「第二点は、こうした不平等は学校が強化し、再生産するものであるという点である(むろん学校だけによってそうなるわけではないが)。教室の日常におけるカリキュラム・授業・評価の面での活動を通じて、学校はこうした不平等を、生みだすのではないとしても、保存するのに重要な役割を演じている」(123)

「学校生活の日常的過程は校舎の外の経済的・社会的・イデオロギー的諸構造と連結しているからである」(125)

→学校は社会や政治のイデオロギーを拡大再生産する場所になっている。

「現実を理解することはその現実を変革するための必要条件であるのみでなく、倫理的・美的・経済的に適切な仕方での現実の再構成を実現していくための大きなステップにもなる、という点を指摘しておくことが重要だろう」(196)

「他人が予め選定した行動によって他人が予め定めた目標のために働くという仕方を習得することによって、生徒たちは、ひとが果たすべき役割がすでに社会の網の目の中で決定されているような、ますます企業的・官僚主義的になっている社会のなかでの働き方をも同時に習得しているのである。それぞれの役割の中には、その役割にふさわしい思考法がすでに組み込まれているので、生徒たちは、役割を遂行するのがまともな生き方だと教えられてさえいれば、往々にしてかなり疎外されている役割でも気持ちよくこなしていける」(223-224)

→〈働くって、そういうものだ〉という認識があると、人は疎外されていることに気づかないことがある。社会の産業システムがもたらした冷却作用であるように思われる。

「不幸にして言わざるをえないのは、いくつかの現代[社会主義]社会の本質である厳格な統制は、マルクス主義の伝統のなかに見られる独特の力強さをもった分析とはほとんど関連がないという点である」(248)

「たいての場合学校は、〈標準的でない〉[社会的・文化的背景をもつ]生徒に知恵遅れというレッテルを貼るただひとつの機関だったという点である。それらの生徒も、いったん学校のそとへ出ればちゃんとやっていたのである」(259)

→ラベリング理論への言及。いまはこの機能を心理学などがやっているように思われる。

「権力はしばしば援助という形態や〈正統的知識〉という形態、すなわち中立的とみなされることによって自己正当化しているような知識形態をとってあらわれる。したがって権力は、自然さをよそおったかたちで不平等な体制を再生産し正当化する諸制度を通じて行使されている。実際にはこれらすべてが、教育のような援助的職業を補完する役割を担っている知識人たちによって更に正当化されている場合がある」(267)

「第二章および第三章で述べたように、学校教育の重要な潜在的機能のひとつは、さまざまな意識形態をしばしば極めて不平等な形で生徒に分配することであるといえよう。だから社会学的に言えば、それらの章で述べたような性向や観点を獲得することを通じて、生徒たちは先進企業社会の構造をいたるところで支えるさまざまな役割に振り分けられるわけである。レッテル貼りの過程はこの選別において微妙な、しかし重要な位置を占めている」(269-270)

「専門家は制度の要求の解決に貢献するため、技術的な助言やサービスを供給するよう期待されている。だが実際に受け入れられる議論の範囲や解答の種類は、管理機構が始めに何を〈問題〉として設定したかによってイデオロギー的に限界づけられている」(279)

「学校がさまざまな機能を遂行できるのは、技術的な統制と確実性の利益を体現した〈中立的な〉観点の使用と、経済的・文化的再生産への貢献とを結合させているためである」(288)

「ヤングとバーンスティンが再三強調しているように、教育の諸側面のイデオロギー的性格についてはこれまでも少しは着目されてきたが、教室でのやりとり、つまり日々の学校生活の形態や内容それ自体がイデオロギー的〈伝達〉を実現しているという点は、ごく最近までほとんど、あるいはまったく意識されていなかったのである」(294)

「この本全体をつうじて私は分配と再生産という語を使ってきた。これらの言葉は、文化的・経済的資本をもつ者の利益を最大化するように既存の制度の権力が自らを強化し、社会秩序とそれについてのわれわれの考え方を限定している、ということを暴く概念的な効果をもっている」(303)

「解放の基本的条件のひとつは、錯綜するすべての肯定面および否定面において制度の現実的機能を〈把握し〉、現行の規則性のもつ矛盾を明らかにし、最後に自発性・選択・より平等な統制様式などの可能性を他の人々が〈想い起こす〉のを助ける(また逆に他の人々にそのように助けてもらう)ことができることである」(308)

「〈教育内部での〉最も重要な姿勢のひとつとしては、生徒の権利(さらに教師や被抑圧者集団等の民主的権利)を護るという姿勢があるだろう」(309)

「カリキュラム学者は、今日の企業社会を席巻しているイデオロギーや制度を完全に容認してしまうような位置から一歩退く必要がある」(312)

→ウェーバーの言う客観性の基準をカリキュラム学の立場でやっていく必要を述べた宣言である。

「結論的に言えば、ここで私が主張しているのは、状況の再定義である。すなわち、中立の知識人という、それ自身イデオロギーを負った理念ではなく、ヘゲモニーに抗する闘争に実際に参加する〈有機的な〉知識人という概念を通してグラムシが求めていた情熱的関与を真剣に担おうとする知識人の理念を認識させるような、状況の再定義なのである」(313)

●訳者あとがき

本書の特徴の1点目「教育制度を文化的・経済的再生産装置としてとらえる視点がはっきり打ち出されている点をあげることができる。教育が生産者(労働者)の生産、すなわち再生産の重要な一環であることは、はやくからマルクス主義的見地の常識だった。しかし、その再生産メカニズムを具体的に実証する作業や、文化的な再生産装置としての機能の解明は、著者のいうネオ・マルクス主義の伝統を中心とする近年の理論的営為によってようやくその端緒が切りひらかれた段階と言えるだろう」(367)

●コメント

アップルは学校が一部の人びとにしか役立っておらず、後の者にとっては社会的不平等の再生産が成される場所・労働者のエートスを習得する場所になっていると指摘する。このことをカリキュラム研究の知見と「隠れたカリキュラム」を指摘することで明らかにしている。彼の後の書『教育と権力』ではこのほかに、大学という学術研究機関が国民の税金を援助としてもらい、資本家にしか役立たない研究を代行する機関となっている点の指摘もなされ

言い訳

世の中、何かの言い訳が多い。

傘をさしても雨には濡れる。これは傘をさすということを言い訳として利用している。つまり「あの人は傘をささない馬鹿な人」と思われないようにするための言い訳なのである。

ボットと人工知能

科学の夢は人工知能を持ったロボットである、という。意識を持ったロボットを作る上で重要なのは、あまり言われていない点であるが、人間が「これには意識がある」と認識するということである。意識とは客観的なものではない。ある人物によって意識の存在が事後的に確認されるのみである。

ツイッターのボットには、本物の人間が書いていると錯覚することがある。このときこのボットは誰かによって意識があると認識されているわけだ。その意味ではすでに意識をもったろぼったが存在するということができる。

この可能性を認めないことは恐ろしい結果を招く。誰かがツイッターでわけのわからないツイートをする(それは障がいゆえにそう書かざるを得ないのかもしれない)際、誰かが「これはボットだ」と認識する。このときツイートした人物の意識はないものとして扱われる。人間を非人間として扱う結果になるわけだ。

ガーフィンケルらの『エスノメソドロジー』に「Kは精神病だ」という記事がある。あるKという人物が、友人の語りの中で精神病にさせられるプロセスを描いたものだ。精神病の社会的構築をいう意図のある論文だが、これと同様のことはツイッターをめぐる本稿の内容にもつながる内容であろう。

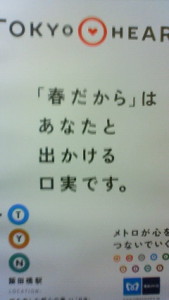

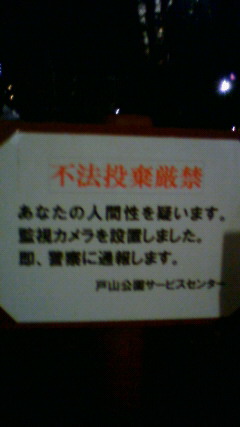

人格を疑う看板

もう少し写りがいいといいんだけど。

理系と文系の対話

久々に弟とメールした。その際のやりとりが興味深かったので、少しここに書こうと思う。

・・・・・・・

まずは引用から。

> あれからバスの中で考察したところ、自分は、人間が他の物質や生物とは異なる特別な存在だとする理論が嫌いなのだという結論に至りました。

> 霊魂や前世来世、インテリジェントデザイン、性善説、観測宇宙論といった理論は、人間を特別な存在だと設定する必要があるので、人間もあくまで動物であり自然現象の一部だとする自分の考え方と合わなかったのだと思います。

ここは私も同意見。全ては相対化のまなざしで見るべきであります。

> それと、「観測者が存在しないと宇宙は存在しないも同然」という考え方は、マクロな世界で適用すると哲学的な話になり、反証不可な上に、そこから何も産み出せないという悪質なものだと思います。そもそもの発想の起点が異なるので、物理学とは比較しようがないです。

> こうしてみると、人間を主体として見るかどうかに文系と理系の違いがあるように思います。

> まあ、これはあくまで今の自分が思うことであり、今後に変化することがあります。

> 支離滅裂ですみません、ただ、誰かに言いたかったので…

>

>

実は文系も50年代あたりは理系的だったんですよ。サルトルとかの実存主義がそれですね。知識人の存在意義(レゾンでーテル)は一体何かを考え、今やるべきことを見過ごすやつは「自己反省すべき!」だ、などと言う(今から見ると)「青い」考え方でした。

自分の実存(ここでは「自分という存在があること」とでも考えてください)の絶対性を見るあり方です。これがレヴィ=ストロースらの「構造主義」で完膚なきまでに否定されるわけです。だって、人間ってそんなにすごい存在じゃないですもん。

ところで、実存主義の側からの構造主義批判として「構造はデモに行かない」と黒板に書いてデモに行った高等学校生(フランスではエリートにあたります)の話が時々持ち出されます。「構造主義者は人間を超えた〈構造〉が人間を動かすとか言うけど、〈構造〉は何かアクションできるのかい?

俺は自由意志に基づいてデモに参加できるんだぜ? 俺のどこが構造に従っていると言えるんだよ」ということを示す板書であったわけです。

…これ、よくよく考えると「戦争反対のデモに行くべき」という「構造」にまぎれもなくこの高校生が突き動かされてるだけ、とも言えるんじゃないでしょうか(桜井哲夫のフーコー論の受け売り)。

人間の自由意思や、人間の主観によって物理的世界を観測しようとする場合、とりあえず自分の「主観」の正しさを信じることになるわけです。ですが、その主観は「構造」を離れることも、あるいは「感情」を離れることもできません(実験室で「ああ、腹減った。もういいじゃん、これで観測結果にしとこうよ」という場合、客観性は担保されるのでしょうか?)。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーの有名な「客観性」論文では(岩波文庫で読めます)、自分の認識(主観のことです)が自分の属性や「構造」に影響を受けているのを認識したうえで、それらの影響が表れない程度まで徹底して現象を記述することで、客観性を担保することを訴えました。実際、私のいる社会学の領域では、学者自身が「社会」のまぎれもない一員ですから、「社会」の「構造」の影響をモロにうけつつ、にもかかわらず「社会」を記述しようというかなりムチャなことをしています。これも、ウェーバーの客観性の基準(厳密にはマンハイムのいう「存在の被拘束性」の基準でもあります)を守ることで「それって、君が思うだけで客観的でないんじゃないの」という批判に答えようとしているのであります。

理系はこの人間の「主観」の問題をあんまり考えてないみたいですね。前に話したクリプキのグル―みたいな概念が実際に存在すると仮定すると、原子やなんかの厳密な認識なんて、出来ないですね。でも、このことは物理学が客観性を満たしていない、ということではないのです。「近代」科学のやり方で十分にメリットはあったからです。ですが、学者の主観性を想定したうえで学問を進めると、さらに物理学が発展すると思います(し、すでにそうなっているのかもしれません)。

メールの返信になっていれば幸いです。

危ない栞

この栞の示す状況はなかなかにリスクがある。

今週の早稲田教会

相変わらずポップな早稲田教会の公演テーマ。

男の世界地図

通販カタログより。

馬鹿馬鹿しい。