2014年 8月 の投稿一覧

イケダハヤト, 2014,『新世代努力論』朝日新聞出版.

「まず理解していただきたいいのは、「努力すれば報われる」という考え方は、根本的に傲慢だということです。ぼくらはそんなにパワフルではありませんし、社会はもっと複雑なのです。」(28)

「ぼくがオススメするのは、誰かが失敗しているのを見たとき、または、自分が失敗してしまったとき、「単に運が悪かっただけだ」と諦めることです。一見無気力な考え方のようですが、これは自分にも他人にもやさしくなれる考え方です。」(100)「あなたがしている努力がもしも我慢や犠牲を伴うものなら、そんな努力からはさっさと手を引くべきです。なぜか。第一に、あなたはその努力をすればするほど、自分に甘くなっていくからです。」(104)「第二に、あなたは努力をすればするほど、他人に厳しくなっていきます。」(105)

「自他を犠牲にしない健全な成功というものは、いつでも「楽しんだ結果」として、いつの間にか成し遂げるものなんだと思います。努力して努力して、すべてを犠牲にしてようやく成功した・・・・・という話を人々は好みますが、そういうやり方だと、成功しなかったときに絶望的になってしまいます。たとえうまくいかなかったとしても「ま、やってて楽しいしそれでいいや」と割り切れるようになるのが、これからの時代の健全な努力なのです。」(120)

携帯電話を石器と交換してみた。

楠木建, 2010, 『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』東洋経済新報社.

私は教員として「初めて」自分なりに考えた作文指導のやり方がある。

それは「ストーリーを入れること」である。

基本的にこれは進路指導にも当てはめている。

就職の面接も、

進学のための小論文も、

すべて「自分」という人物(=会社にとっては「商品」)を伝えるためのメディアにすぎない。

そのメディアにあらわすメッセージこそ、

「ストーリー」である。

・・・自分なりには「大発見」。

でも、陳腐な内容だろうなあ(大体の発見も、「コロンブスの卵」であると補足したい)。

本書を2800円出して買ったのも、ひとえにこの「自分なりの発見」がもとになっている。

ストーリーこそ、人を動かすし、社会的成功につながる(=会社の反映)。

それを感じているのである。

本書の前半は「ストーリーとしての競争戦略の大事さ」を言うことに終始する。

これは単に「経営にとってストーリーが大切だよね―」というミーハーな内容では、ない。

論理的・具体的な話を盛り込みつつ、競争戦略をきちんと「ストーリー」の形で打ち出すことの大事さを伝えているのである。

よくある失敗としての「目標を戦略としてしまう」ことの問題点も書いている。

「戦略の実行にとって大切なのは、数字よりも筋のよいストーリーです。(・・・)ストーリーという戦略の本質を考えると、筋の良いストーリーをつくり、それを組織に浸透させ、戦略の実行にかかわる人々を鼓舞させる力は、リーダーシップの最重要な条件としてもっと注目されてしかるべきだというのが私の意見です。」(52-53)

企業の経営戦略は、残念ながら末端まであまり浸透しない。

だから戦略を司るストーリーを組織の末端まで「ビジョン」として伝えるのが必要、との議論である。

そのストーリーは自体で他社よりも優位に立てる戦略である必要がある。

その際は顧客価値に気を配るのが大事だ。

「本質的な顧客価値を突き詰めるとは、「誰が、なぜ喜ぶのか」をリアルにイメージするということです。」「戦略ストーリーが動画である以上、その起点にあたる顧客勝ちも動画で構想されなくてはなりません。その言葉を聞いたときに、ターゲット顧客を主人公にした動画のシーンが見えてくるようなコンセプトでなければ、ストーリーの発火点にはならないのです。」(253)

本書は何度も、スタバが「禁煙」「長くいてもOK」と、喫茶店の常識を覆したり、

ガリバーが「中古車買取専門店」を名乗り、自社での小売を重視しなかったりというような、

業界人から見てバカ、と思える戦略が結果的に成功したという点を書いている。

これらに共通するのは「部分の非合理を全体の合理性に転化する」(346)点にある。

スタバは単に「コーヒーを提供する店」という戦略を立ててはいなかった。

忙しい現代人に「第三の居場所」を提供することを重視していた。

ガリバーは単なる街の「買い取って、それを店先で売る」中古車屋ではなかった。

中古の車を速やかに市場に出し、車を売るときに感じるうさんくささを払拭するという戦略を立てていた。

(作者は実際に複数のガリバーに愛車を持って行き、見積もりを取った。すると全く同じ金額になった、という。こういう「一見バカげている」ことを普通にやる研究者、尊敬してます)

私が「ハッ」としたのは次の部分。

「インターネットは技術としては確かに革命的でした。しかし、「IT革命」という言葉が独り歩きしてしまうと、これまでのすべてが非連続的に変わる、変わらなければならないという議論に飛躍しがちです。今も昔もビジネスはしょせん人間が人間に対してやっていることです。人間の本姓はそう簡単には変わりません。何を喜び、面白がり、嫌がり、悲しむかは、江戸時代、いやもっと前からほとんど変わっていないのではないでしょうか。」(286)

最後に書いているストーリーの大事さは、なかなか勉強になった。

「優れた戦略ストーリーを読解していると、必ずといってよいほど、その根底には、自分以外の誰かを喜ばせたい、人々の問題を解決したい、人々の役に立ちたいという切実なものが流れていることに気づかされます。世の中は捨てたものじゃないな、とつくづく思うのです。」(499)

この「ストーリー」の大事さ。

私も「使って」いくことにしよう。

Homeはどこにある?

Homeはどこにある?

帰省のたびに、いろいろ思うことがある。

札幌勤務時代、私の帰省は東京→関西の実家という流れをとっていた。

時間が経つに連れ、東京で会う人・関西で会う人はだんだん絞られていった。

その前の早稲田の学生/院生時代はあまり帰らなかったものの、関西周辺の知り合い→実家の順で「帰省」していた。

帯広異動後の今。

東京→関西の実家→札幌の順で動いた。

それぞれの場所に、それぞれ会う人がいる。

帰省の度に、ふと思う。

自分にとっての「Home」はどこなのだろう、と。

自分の中で「Home」は、中学生までは「兵庫」であった。

高校・大学・大学院ではそれぞれ国分寺であり、新宿・早稲田であった。

札幌勤務時代は「札幌」に化けた。

では今は?

帯広半分、札幌半分。

残念ながら東京は「Home」ではなくなっている。

だいたい、「Suica」をJRに返却してしまった人間にとって、東京は改札の時点で排除されているような気がする。

しかし。

東京では3年連続で「通信制高校」をテーマにしたイベントを開催している。

社会人1年目は「私立通信制高校のリアル」(@ネコワーキング)、

社会人2年目もやはり「私立通信制高校のリアル」(ただし、シンポジウムとして開催。@デジタル・ナレッジ本社・後援:日本通信教育学会)

社会人3年目は「通信制高校が日本の教育を変える!」(@デジタル・ナレッジ本社。後援:日本通信教育学会)

年に1回であったとしてもその場にいると、知り合いが参加し、「コミュニティ」が生まれる。

自分にとっての東京の「居場所」となる。

これを考えると、定期的な「イベント」は、コミュニティに化ける可能性がある、ということである。

離れた場所であっても、それは成立する。

いい例が学術的なイベントの「学会」である。

日本通信教育学会にも、今年の11月に出れば「4年連続参加」となる。

この「居場所」たる「コミュニティ」から、私はいろんなものを得てきている(はず)。

さて、本文章の初めの「しつもん」に戻ろう。

「Homeはどこにある?」。

あちこち/定期的に移動してきた私にとって、

Homeは拡散した概念と成っている。

しかし。

仕事や「イベント」をやるたびに自分のHomeが形成される。

そんな気がする。

単なる「知り合いがいる」レベルで「Home」を感じる人は多い。

いろいろ/あちこち移動してしまった自分にとって、そういうレベルの「Home」には意味があるのだろうか、と思う。

無論、「なつかしさ」や「ここにいたんだなあ」感にひたれる「心のふるさと」的なHomeは必要である。

でも。

それを大事にすると、全く知り合いのいない場所を「Home」に変えていく力を人は失ってしまうのではないか。

私が仕事なりイベントなりで感じた「Home」は、ゼロから作っていったものである。

結論。

「Home」は「すでにある」ものではない。

自分が作り、築き上げていく過程の中に出来上がるものである。

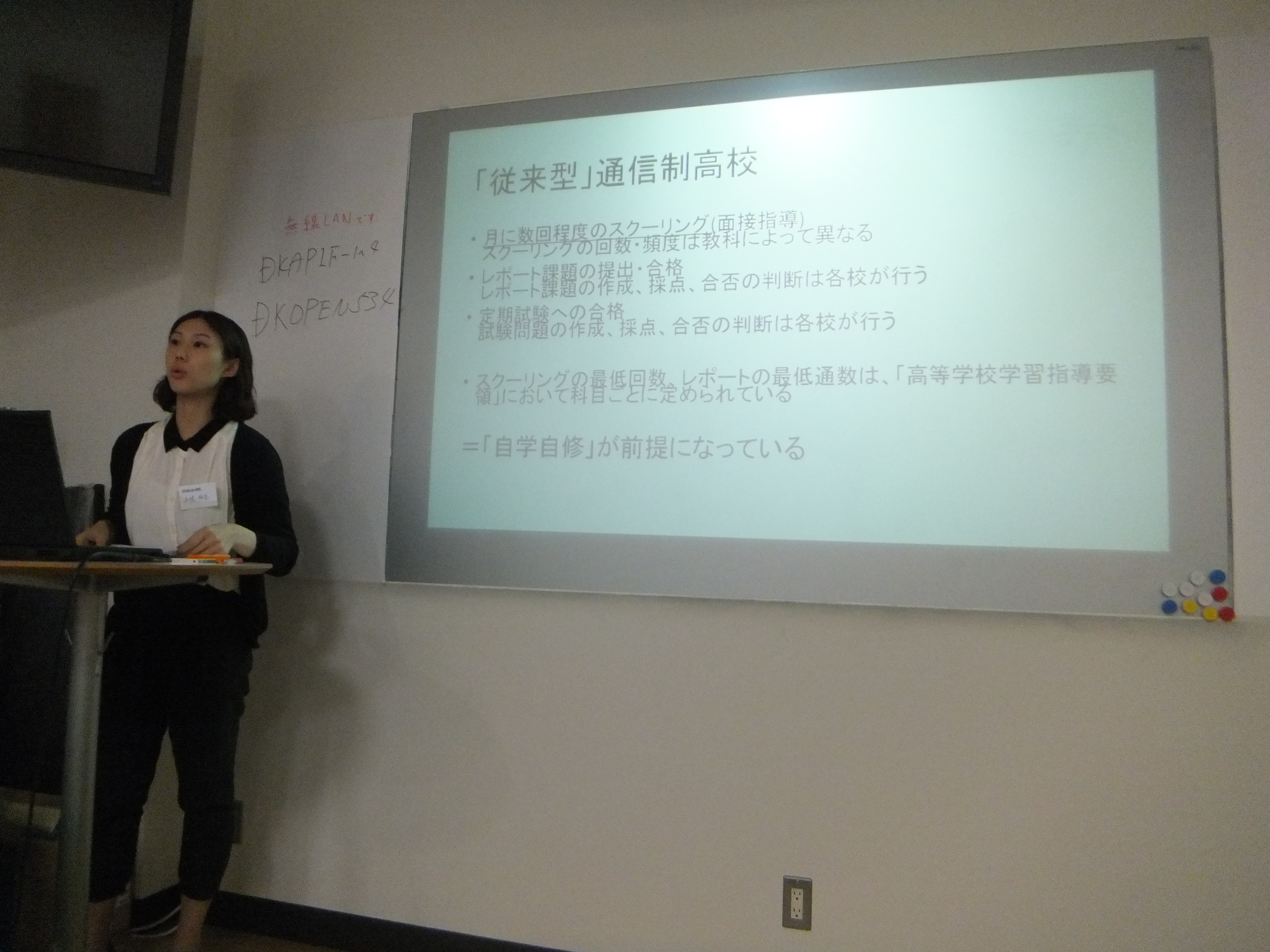

「通信制高校が日本の教育を変える〜通信制高校のユニークな取り組み」、開催!

8月12日(火)、デジタル・ナレッジ本社にて「通信制高校が日本の教育を変える〜通信制高校のユニークな取り組み〜」を実施しました。

(後援:日本通信教育学会)

このイベントは「通信制高校のユニークな取り組み」を、通信制研究者の立場から検討していく、をテーマに開催しています。

会場には私・藤本を含めた4名がシンポジストとして参加。

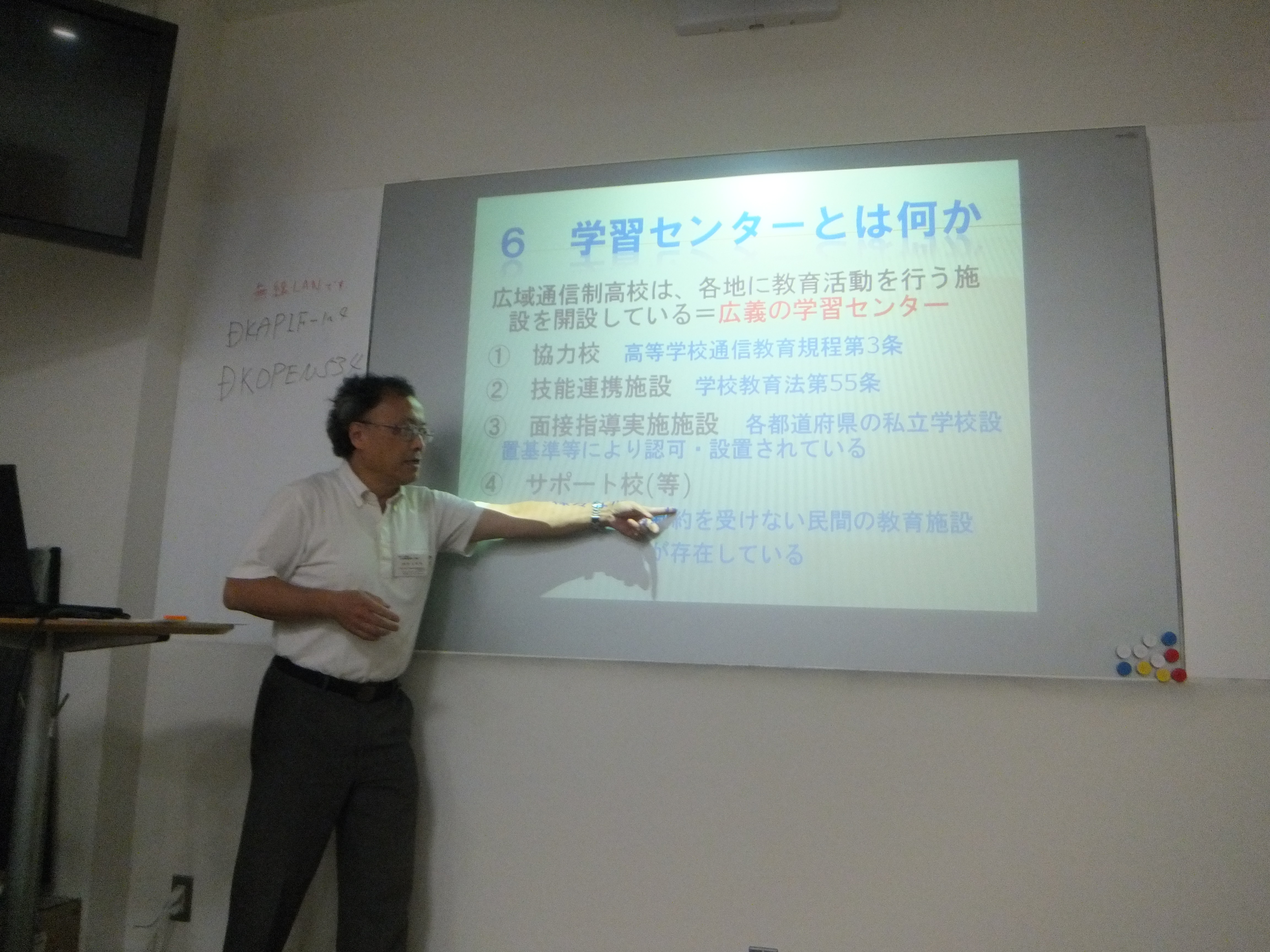

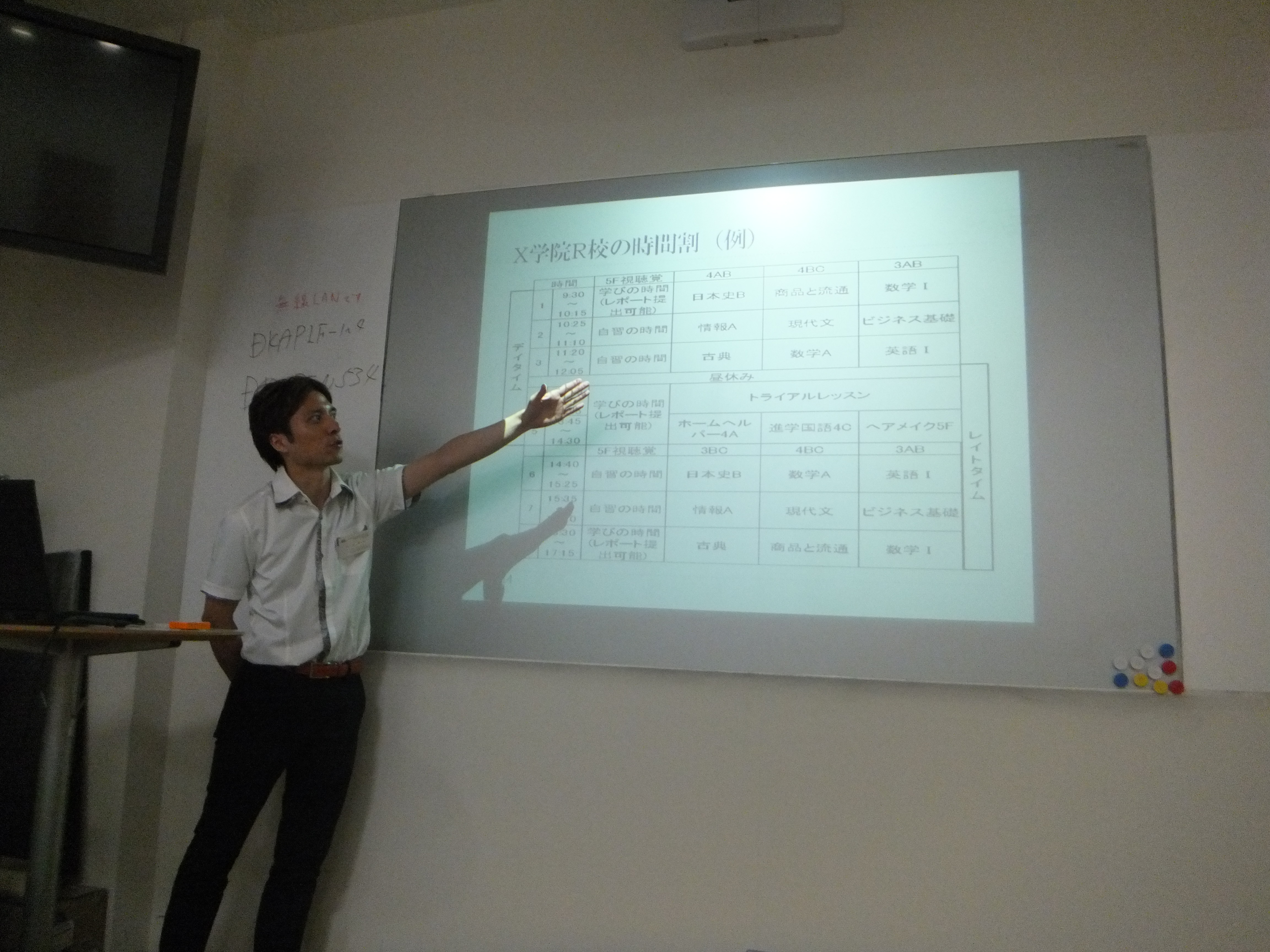

まずは秋山吉則先生から「広域通信制高校の学習センターと専門コース」をテーマに発表。

つづいて、東京学芸大学大学院の土岐玲奈さんから「公立通信制高校におけるボランティアによる学習支援」をテーマに説明がありました。

つづいて、東京学芸大学大学院の土岐玲奈さんから「公立通信制高校におけるボランティアによる学習支援」をテーマに説明がありました。

学習ボランティアの意義について、検討する場となりました。

私・藤本は勤務校である私立通信制高校での単位修得システムや学習する生徒のエピソードについて発表しています。

最後は名古屋大学大学院の内田康弘さんより「通信制高校サポート校の学習環境」をテーマに発表。

普段表に出ない「サポート校」の学習とその意義を検討しました。

最後は通信制高校について参加者の方々との質疑応答。

アンケートを見ますと、 「普段知る機会のない通信制高校について、よくわかりました」 「こんな面白い学校があることがよくわかった」 ・・・などというありがたいコメントを頂きました。

私にとっても、大きな刺激を受ける機会となりました。

参加者のみなさん、ご参加本当にありがとうございました!!!