本日2/28、『「自由」はいかに可能か』読書会を、読書会@札幌-帯広にて開催しました!

本書『「自由」はいかに可能か』は、私・藤本にとっては大学の学部・大学院の先輩にあたる苫野一徳さんの初の「哲学」著作。

奇しくも誕生日が同じという偶然も有りますが、その日に開催したことに(なんとなく)運命的なものを感じます。

それはさておき。

本書は自由の原理論を説いたもの。

私のような社会学くずれの人間にとって、「自由」や「正義」などはいくらでも/延々に議論できる対象です。

例)「人を殺してはいけないという反-自由権はいかに規定できるか」

例2)「教育によって人間は人間社会という暴力に侵され、それゆえに不自由である」

本書はそんな「不毛」な議論を断ち切ってくれます。

社会構想のための「原理」と認められうるのは、わたしの考えでは次の三点だけである。

①「欲望・関心相関性」の原理

②「人間的欲望の本質は『自由』である」という原理

③各人の「自由」の根本条件としての、「自由の相互承認」という社会原理(150)

読書会中、不毛な議論を終わらせるものとして「自由の本質を問うこの本は役立つよね」という意見が出ました。

ただ、「哲学者の引用によって【自由】を規定するのは、理論としてわかるけど、納得するのは難しい」との意見も出ています。

「自由」というのは日常語。

だからこそ哲学で議論する際は厳密さが必要。

カントやヘーゲルの言を引いて説明するのは、日常語としての「自由」と距離があるので、「腑に落ちた感」を出すというのはなかなか難しいなあ、と実感しています。

さて。

本書ではあまり気づかれていないけれどすごく大事なのは後半の「職業集団」に関するところ。

人は、何らかの職業を通して「現実的普遍のなかに位置を占る」、つまり人との関係において自己を自己たらしめる。わたしたちが”Who”(だれ)として現れ出ることを最も可能にするのは、多くの場合、このようなわたしたちの職業世界においてなのだ。

それはつまり、職業世界こそが、わたしたちにとってのより充実した「現われの空間」になる必要があるということだ。(242)

「現われの空間」とは、アーレントが『人間の条件』において示した、パブリック(公共圏)の条件である。

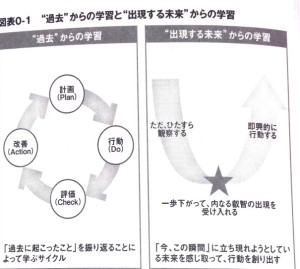

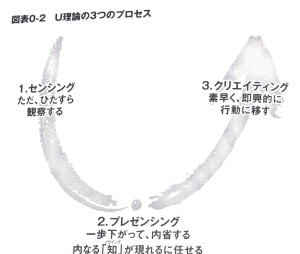

対話的関係性により、自己を認識し、対話により自己を変容する。

その過程の中で「自由」を実感できる場。

読書会の中では、事例として「奨学金制度」をもとに話しています。

奨学金制度。

要は低利子の借金をして大学に通う制度ですが、4年間フルで借りると数百万の借金。

それを背負って社会に出ることは本当に「平等」「フェア」といえるのか?

学生個人としてだと、【まあ仕方ない】と思ってしまいます。

でも、学生団体のなかで奨学金制度について議論したり、

世間一般の人の意見を聞くと【これでいいの?】と思える制度です。

個人がいきなり「社会」と接すると、「まあ、仕方ない」「つらいけど、こんなものだろう」と思ってしまう制度も、「職業集団」的な学生の集まりや他の「大人」との議論に加わることで、

「これって、本当に自由の実質化なの?」と問題提起できます。

個人は、ハッキリ言って弱いです。

特に、日本のような「空気」全盛の社会にとっては、なおさらです。

だからこそ、「職業集団」的な対話の場・公共圏を用意していくことは必要なのでしょう。

「読書会@札幌-帯広」も、こうした公共圏を提示する場でありたいものです。