〜大平亮介さんのFBからの記事です〜

休みだったので、夕方から厚生委員会の傍聴に行ってきました。

途中までネット中継で見ていたのですが、なかなかの長丁場でした。

おそらく明日の一面に掲載されるだろう答弁も聞けたので、よかったです。

委員会の傍聴ははじめてだったのですが、議員さんの質問力や調査力という点がすごく分かった気がします。

一般質問より、ライブ感が高い感じです。

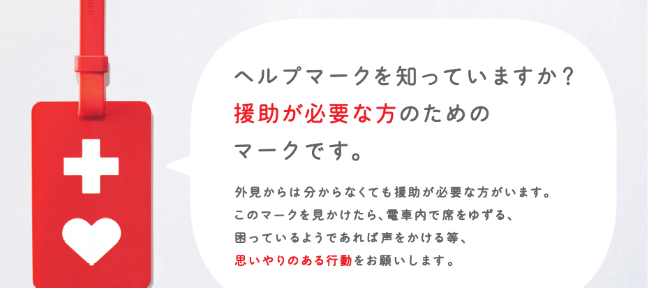

佐々木議員より気になっていた「ヘルプカード」についての質問が出ていました。

ヘルプカードとは、難病や内部障害など、外見からはなかなか分からない困難を抱えている人が支援を必要としていることを周囲に伝えるための制度およびマークのことです。

議員は災害を事例にヘルプカードについて説明していました。

「災害に伴い避難生活が必要になったときにヘルプカードは役立つ」

「例えば、避難所で耳が聴こえない人は、食べ物を配布されるときに聴こえない。ヘルプカードをつけていると困った時などに声をかけられやすい状況をつくることができる」 etc.

市としては、ヘルプカード実施のメリット、デメリットなど調査していくとのことです。

メリットとしては、マークの認知度が高まれば困っているときに早急に支援を求めやすい、支援を受けやすいという点です。

デメリットとしては、自身の障害を周囲に知られたくないという人にとっては使いにくいという点です。

特に抱えている障がいや特性への理解が浸透していない状況では、なかなか言いづらいのです。

僕の体験談でこんなことがありました。

移動教室で普段ほとんど使用されない教室に向かう途中の階段に注射器が落ちていました。

今思うと、インスリン注射だったと思います。

おそらく持病をクラスメイトに知られたくないので、誰も来ない場所でインスリン注射をしていたのではないかと思います。

いずれにしてもヘルプカードの浸透度が低ければ、うまく機能しないことが懸念されます。

ヘルプカードが浸透することは大賛成なので、これからも注目していきたいと思います。