早稲田大学にいることで学べることはいくつかある。

2009年 7月 の投稿一覧

短編小説・夏屋さん

少女が街を歩いていると、一人の中年男性に出会った。寒空の下、その男だけは半袖シャツにサンダル履き。周囲から浮いた姿で屋台をやっている。

鳥山敏子『居場所のない子どもたち アダルト・チルドレンの魂にふれる』

鳥山敏子『居場所のない子どもたち アダルト・チルドレンの魂にふれる』(岩波現代文庫、2008)

著者は30年間学校の教師をした後、「東京賢治の学校」をつくる。現在は子どもを対象にシュタイナー教育を行っている場所だ。

執筆した当時、鳥山氏は「うまく育てなかった」大人を対象に「ワーク」とよばれるケアを行っていた。「ワーク」は、その人の心理の根底にある、不安な出来事・辛かった出来事などをその場で「演じて」見ることで、「うまく育てなかった」部分を乗り越えていくという実践だ。

「どうしても子どもを抱きしめることができないんです」という母親。鳥山氏が「ワーク」を行ったとき、その母親自身が親から愛情を注がれることがなかった・抱きしめられることがなかったことを思い起こす。親にいいたかった思いを、「ワーク」の中で伝える母親。それを見ていた母親の子どもが涙を流して母親の元に抱きついてくる。「ごめんね」と母親も子どもを抱き返す。本書は鳥山氏が出会ってきた多くの家族が「再生」するという、感動的なエピソードに彩られている。

印象的なのは次の部分だ。

新聞や雑誌には、「学校へ行けない子どもに決して強要してはならない。学校へ行けない場合には、無理やりに学校に連れていってはいけない」とありました。本当に今も、いろいろな本とかカウンセラーたちが、閉じこもっている子を無理やり外に出してはいけないとか、学校へ連れていってはいけないとかいうようにいっています。そして、今も、そういう考えが主流を占めています。困ったことに、これらの忠告や知識は母親が自分の子にていねいにふれて感じながら二人の関係をつくり上げることをストップさせます。(p72)

「自分の子どもが不登校になった。教育雑誌やネットを見る限り、そっとしておいてあげることが大事だろうな…」。著者の鳥山氏はこういう親の態度に批判的だ。子どもと向き合っていないからである。ひょっとしたら、学校を休むことを通して、「もっと私に関わってほしい」というメッセージを子どもが発しているかもしれないではないか、と。

私の専門はフリースクールである。日本的文脈において、フリースクールは「不登校の子がいく所」という認識になっている。子どもが不登校になった時、「とりあえずフリースクールに行かせればいいかな」と安易に親が考えるようでは駄目なんだな、と本書を読んで感じた。

フリースクールの活動はそれ自体は子どもの学習権の保障や、「子ども中心の教育を行う」という意味合いで重要な実践である。けれど、だからといって「わが子が不登校になったら、フリースクールにすべてお任せ」ということがあっては子どもが不幸になる。フリースクールがあるからと言って、親が子どもに関わることを避けていいわけではない。新聞やテレビなどで専門家のいう言葉を鵜呑みにして、子どもと関わることを放棄しては本末転倒なのである。自分で考えて、自分から向き合っていくことを忘れてはならない。

「フリースクールに行かせれば何とかなる」という判断は、あくまで子どもと向き合った上で行うべきなのだ。そうでなければ、イリッチの言う「価値の制度化」が起きてしまう。

親として、子どもと向き合うことから逃れてはいけない。そういう強烈な主張を受け取った。

…けれど、この本は人々を不安に陥れる恐ろしい本でもある。一見、うまく行っている家庭であっても、親の「うまく育つことができなかった」点のために家族が崩壊していることがある、という事例を多く提示するからだ。家庭の様子は外と比べることが少ないだけに、問題はなかなか表面化しない。

昔の映画に『家族ゲーム』があった。名優・松田優作の遺作である。奇妙な性癖を持つ家族の日常を描いた映画だ。その家では、細長い机に横一列になって座 り、食事をする。飛び回るヘリコプターの騒音のBGMが、どことなく不安定な一家の姿を暗示している。けれど、この家族の中ではこれが当たり前の姿なの だ。

『家族ゲーム』を奇妙と言えるのは、この家族の外部に自分がいるからだ。『家族ゲーム』の中の家族にとっては、これが当たり前の姿。何の疑問も提示されない。自分が育ってきた家庭環境は、外部から見ると映画同様に奇妙に映っているのかもしれない。

『居場所のない子どもたち』を読みながら、「自分は大丈夫なのか?」「きちんと育つことができたのか?」、と何度も不安に感じる。だって、『家族ゲーム』の奇妙さは、外部の人間にしか分からないのだから。自分の育ってきた環境は、外部から見ると「奇妙」としか言いようがないことがあるのだ。それゆえ、不安に駆られる。

読み終えたときには、「人間がきちんと育つことなんて、本当にあるのだろうか? この著者は不安をあおっているだけではないのか?」と強烈に感じる本である。

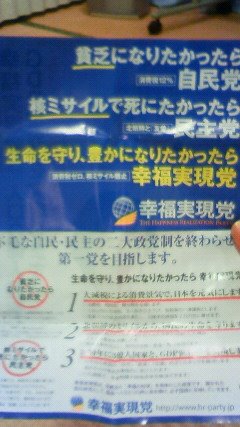

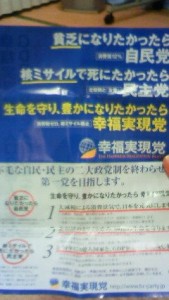

幸福実現党の適当さ

高田馬場で幸福実現党のビラを配っていた。

2030年に人口3億人・国内総生産世界一を実現、と謳う。別に魅力を感じもしない。

もっといいプランを示せないのか?

映画『マトリックス』(1999年)

『シャドウ・ワーク』第1章から。

それぞれのコミュニティが、地域に生きる民衆の草の根の声として「平穏に暮らしたい」という主張をいかに表現することになるだろうか、私にはわからない。たしかなことは、どの主張も、それぞれのコミュニティにおいて固有かつ独自なやり方で明示されねばならないだろうということである。(pp37-38)

民衆に平和を取り戻させるには、経済開発にたいして草の根からの民衆の手で制限を加えることが重要なことと考える。(p19)

岩波現代文庫『シャドウ・ワーク 生活のあり方を問う』

本書はイリイチを玉野井芳郎・栗林涁が訳した。

目次。

1 平和とは人間の生き方 17

2 公的選択の三つの次元 39

3 ヴァナキュラーな価値 79

4 人間生活の自立と自存にしかけられた戦争 123

5 生き生きとした共生を求めて 民衆による探求行為 161

6 シャドウ・ワーク 205

ちなみに、本書のカバーにはこんな言葉が書かれている。

家事などの人間の本来的な生活の諸活動は、市場経済に埋め込まれ、単なる無払い労働としての〈シャドウ・ワーク〉へと変質している。そのような現在の生活からの脱却を企て、人間の生き方として、言語・知的活動から、平和の問題までを縦横に論じる。鋭い現代文明批判で知られるイリイチの思想理解への格好の書。

「格好の書」になるといいな。

フリースクールに大事なもの、ミーティング

フリースクールにおいて重要なものは何か。あまり知られていないが、それは「ミーティング」である。

フリースクールの運営について、子どもとスタッフが話し合う場。次のイベントの企画や、フリースクール内でのルールについて等。実際の所、「フリースクールの命」とも言えるものであるのだ。

平等な立場で議論をする。いわば「平等」権をもとにした制度だ。フリースクールというと「フリー」の語に引っ張られ、「自由」のみが重視されるきらいがある。けれど、そうではない。フリースクールの「フリー」とは無条件の自由を意味するのではなく、設備や他者との折り合いの上での「自由」である。利用可能な資源の中で、有効な使い方を考える上での「自由」なのである。

ミーティングの存在は、フリースクールを語る上で欠かせないものである。フリースクールの子どもたちはこれを通じ、コミュニケーションスキルを向上させていく。

イリッチは「脱学校化」した後のフリースクール的なものに対し「学び」を求める。イリッチは、たとえば語学などの教材を学ぶという「実質陶冶」の学びを主張する。教材に頼るイリッチよりもミーティングを行うフリースクールの方がより「形式陶冶」を行っていると思われる。

※『教育学用語辞典 第四版』には、次のようにある。「形式陶冶は、(中略)知識それ自体よりもこれらを習得するのに必要な推理力や想像力などの訓練を重視する立場である。これに対して実質陶冶は、心理的ないし精神的諸能力よりも児童生徒が教材内容を習得することで客観的な知識や技能を獲得することを教育の目的とする立場である」(186頁「陶冶」貝塚茂樹の文章)

…今回は、書いてて自分自身よく分からなくなりました。忘れてください。

現代人

荒川の駅。

出口の無い、切羽詰まった現代人の内面をえがいているようです。